基础部举办教学研讨会(第一期)

9月11日,基础部在peim107智慧教室举办了一场别开生面的教师教育教学研讨会,张凤主任主持本次活动,她首先对与会的教师表示了热烈的欢迎,并介绍了本次研讨会的目的和意义。 她强调教师是教育事业的中流砥柱,旨在通过此次研讨会推动教师专业发展,提升教学质量。 同时,她也期望教师们能积极参与、互相分享经验,以便更好地面对教学中的问题和挑战。

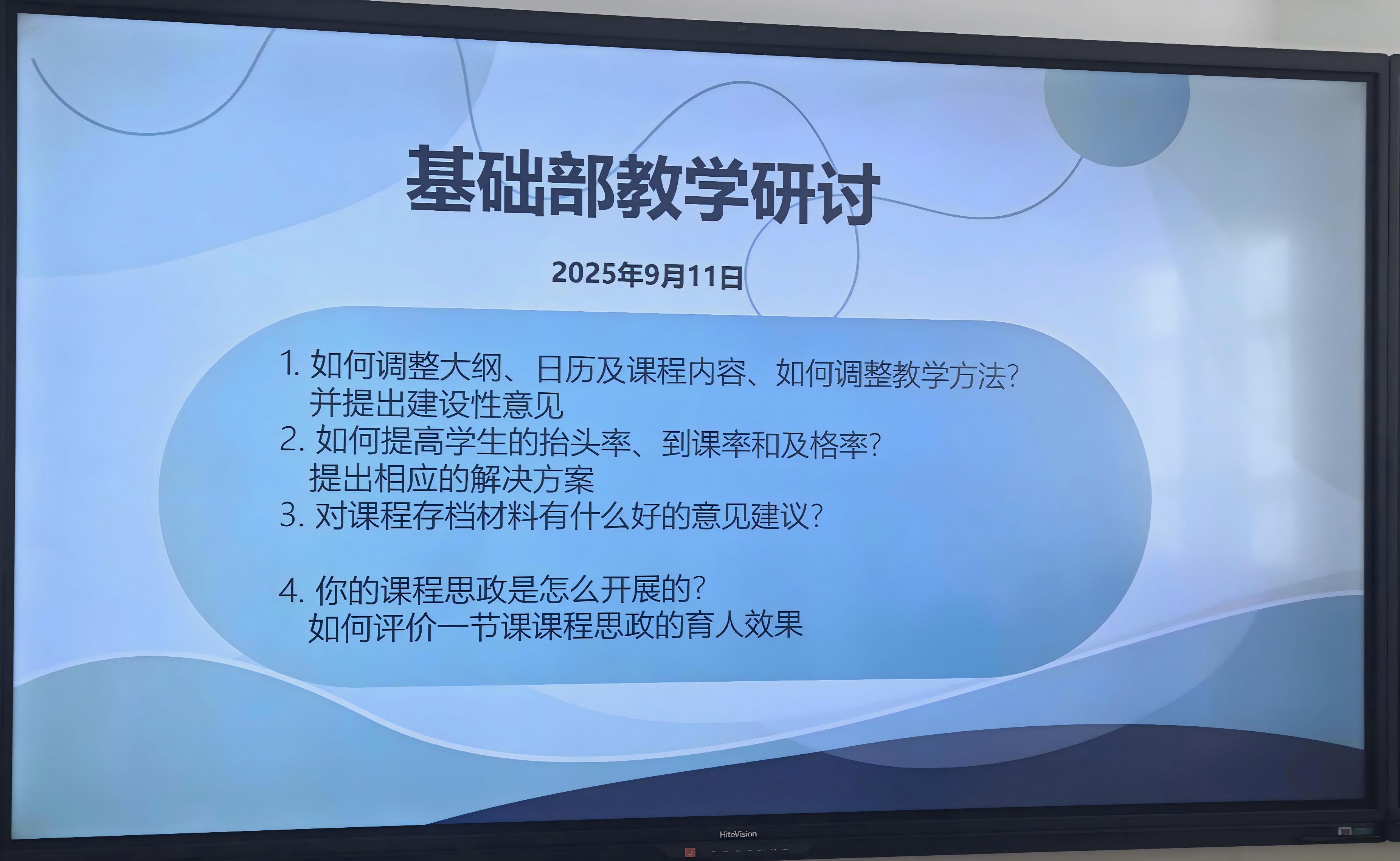

本次研讨主要聚焦四个大方面,分别是1.部分学生学不懂数学、物理知识,针对这种情况,如何调整大纲、日历及课程内容,如何调整教学方法,提出建设性意见。2.如何提高学生的抬头率、到课率和及格率,提出相应的解决方案。3.对课程存档材料有什么好的意见建议。4.基础部老师的课程思政是怎么开展的?如何评价一节课课程思政的育人效果。

针对以上问题,老师们各抒己见,展开了热烈的讨论,纷纷提出了教学过程中遇到的问题并分享了自己的解决办法。

数学教研室主任陈惠荣老师首先提出:可以多到各二级学院调研了解各专业数学上的需求,涉及到数学基础课知识的做好融合上课有针对性的举例应用,也促使数学老师慢慢向专业的结合。分析学生低头率原因,建议多采取措施让课堂活跃起来让学生参与进课堂。期末多留时间复习,复习针对性可更强些。针对归档材料建议下一步能完全无纸化更好。

李晓冬老师提出:合理调整课程内容与大纲:删减理论推导的复杂细节,新增贴合民办院校应用型定位的典型案例;增加“高等数学衔接模块”,适合复习极限、积分等前置知识,降低入门难度。改进教学方法:采用“案例导入+分层教学”,结合专业的应用题,让不同基础学生都能跟上。实行“签到+课堂随机提问关联”减少缺勤;每15分钟插入1个“小互动”,比如让学生分组快速讨论“复变函数与实函数的区别”,避免注意力分散;不定期收取演算纸或者随堂检查学习笔记。建立“课前预习清单+课后答疑群”,提前发布预习重点。新增“学生反馈存档”:每学期收集2次学生匿名反馈,为后续课程调整提供依据。

张佳莹老师分享:融入趣味内容,将趣味数学内容融入日常课程中,如数学故事分享等,增强对概念的理解和记忆。还可以结合数学史,讲述数学家的励志故事,激发学生的学习兴趣。分层教学内容设计:根据学生的数学基础和学习能力进行分层,设计不同层次的教学内容。对于基础薄弱的学生,着重基础知识的讲解和练习,对于中等水平的学生,在掌握基础知识的基础上,增加一些综合性题目和拓展性练习,对于学有余力的学生,提供高难度的竞赛题,挖掘他们的潜力。个性化辅导:关注每个学生的学习情况,对于学不懂数学的学生进行有针对性的个性化辅导。教师利用课余时间,根据学生的具体问题制定辅导计划。

物理教研室主任王旭丹老师表示:课程思政开展方式采取“知识融合+实践渗透+案例引导”的创新模式,让学生明白“知识能服务社会”,树立正确的学习目标。加强过程评价,通过课堂互动(如提问“从陈景润案例中,你学到了什么”)、课后反思作业(如“写100字感悟,谈谈本节课知识与价值观的关联”),观察学生对思政内容的理解深度。长期跟踪学生表现(如是否在实验中坚持诚信、是否主动帮助同学学习);发放调查问卷(如“这节课的思政内容是否让你对学习意义有了新认识”),以“学生真实反馈+行为变化”为核心,判断思政是否“入脑入心”,而非仅看是否开展思政环节。

丁俊玲老师提出:在课程思政方面,思考如何将旅顺当地历史文化融入教学设计以及课程实施过程中。将我校课程思政建设与旅顺闯关东影视基地深度融合,打造“角色扮演 + 情景复刻”的实践模式,打破时空隔阂,让学生在角色代入中重构历史的认知。这种沉浸式的思政教育,将红色精神的传承从理论灌输转化为生命体验,真正实现“感同身受”的育人目标,让课程思政教育既有历史的厚重感,又充满时代的生命力。通过角色扮演式的群演实践,为学生搭建起沉浸式感悟革命历史的鲜活课堂。相较于传统影像观摩与图文学习,这种亲身参与的体验式教育,能让学生以第一视角触摸历史肌理,在具象化的场景中实现与革命先辈的精神共鸣。

教学研讨活动目的是通过教学研讨,努力将有效教学的理念转化为实际教学行为,促进学生的学习和发展。基础部教学研讨系列活动将进一步聚焦如何提高教学质量,关注课堂教学,研究有效的教学方法。以“教学质量”与“思政育人”为双轮驱动,形成“以教促研、以研提质”的良性教学生态。教学研讨系列活动还在持续进行中。

地址:中国·辽宁省大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号 电话:0411-86200924 邮件:12791529@qq.com 联系人:武老师

版权所有 @2024大连科技学院数据服务中心