走进“辽宁六地”,传承红色薪火 ——大连科技学院马克思主义学院校外实践活动

为进一步深入贯彻落实习近平总书记对学校思想政治理论课建设重要指示精神,落实新时代思政课改革创新要求,全面推进“大思政课”建设,6月1日至2日,我校马克思主义学院教师带领各学院优秀学生代表来到丹东市和沈阳市,分别前往抗美援朝出发地、抗日战争起始地、共和国工业奠基地等相关历史博物馆开展校外实践教学活动,旨在通过实地考察和深入了解,让学生们更加深刻地领悟辽宁的历史文化底蕴和红色精神内涵。

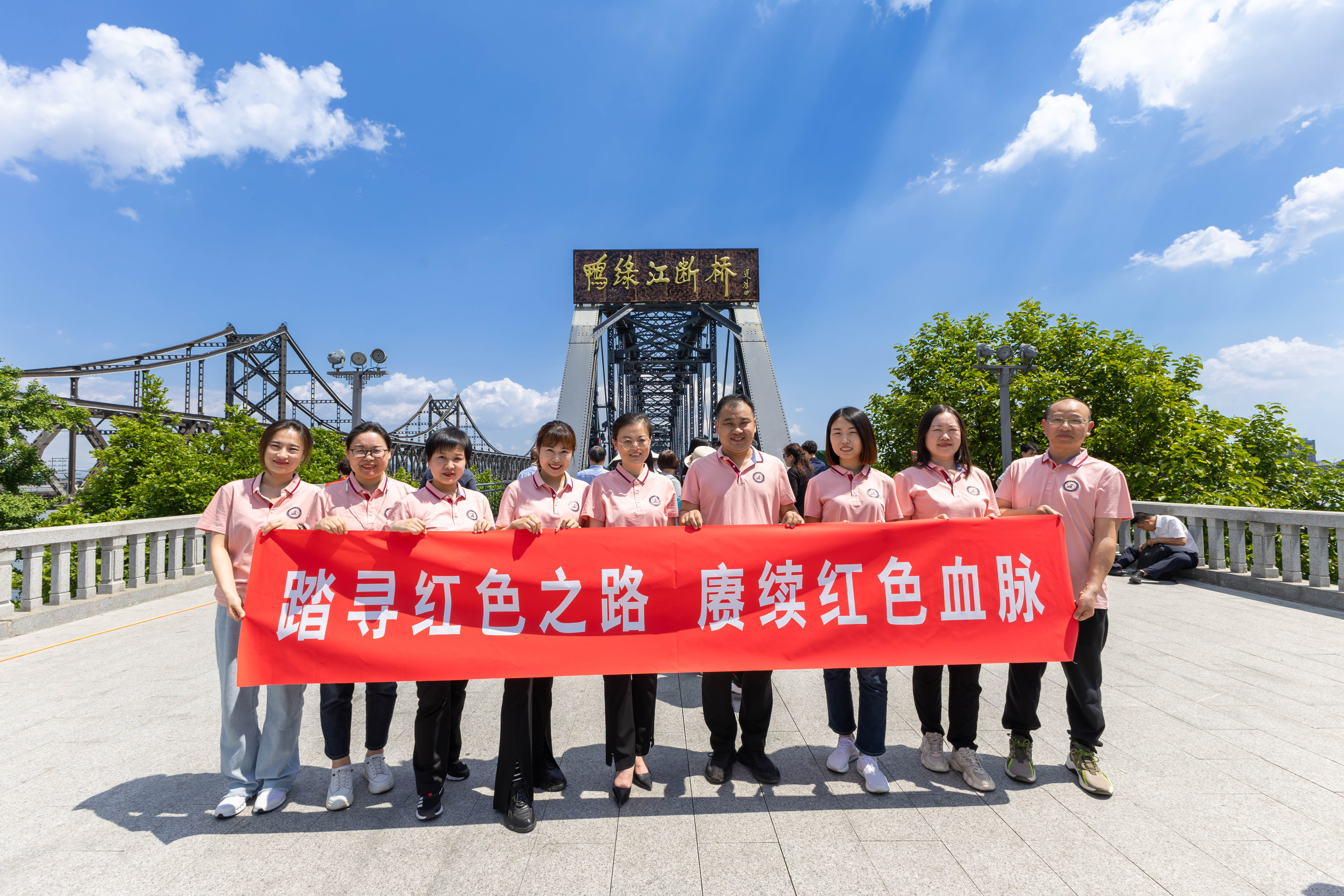

第一站:抗美援朝出发地

1950年10月19日,中国人民志愿军从辽宁丹东出征,跨过鸭绿江,奔赴朝鲜。“抗美援朝保家卫国”的号角从这里吹响。

鸭绿江断桥,是原鸭绿江大桥被炸毁后的残余部分。该桥为鸭绿江上诸多桥中第一座桥,由日本朝鲜总督府铁道局所建。1909年5月动工,1911年10月竣工。1950年11月,被美国空军炸断。作为抗美援朝沧桑历史的见证者,它的每一块石头、每一片土地都仿佛在诉说着过往岁月中的英雄事迹。这座桥不仅见证了历史的变迁,更承载着无数志愿军战士的壮烈与牺牲。站在断桥之上,通过刘爽院长和安晓颖副院长的解说,同学们仿佛能感受到那段战火纷飞的年代,心中无不涌起深深的敬意和思考,对先辈们的英勇无畏和牺牲精神有了更为深刻的体悟。

随后,实践团队来到了抗美援朝纪念馆。这里收藏着大量珍贵的历史文献、图片和实物,每一件展品都讲述着一个个动人的故事。通过刘爽院长、金瑛老师、郑旭老师、张硕老师详细的解说和丰富的视听资料,学生们对抗美援朝战争有了更加直观全面的认识。他们被那些青年英雄的无畏与奉献深深感动,也对和平的珍贵有了更深的体会。

第二站:抗日战争起始地

1931年9月18日午夜时分,中国抗战第一枪打响,那也是世界反法西斯战争的第一声枪响。

踏入九一八历史博物馆,一种凝重的历史氛围扑面而来。纪念馆庄严的建筑,仿佛在默默诉说着那段沉重的过往。进入馆内,丰富的史料、实物和场景展示令人震撼。在展区中,车艳茹老师、牛霖霖老师、韩丹丹老师、曾俊喜老师为学生们详细呈现了九一八事变的始末,通过一个个悲壮的红色故事、一幅幅惊心动魄的画面,让同学们仿佛看到了当年的硝烟与战火,感受到了侵略者的残暴和中国人民的不屈抗争。

第三站:共和国工业奠基地

沈阳,一座英雄的城市,新中国工业摇篮,是共和国工业奠基地—辽宁的重要承载地。在现代工业历史中,沈阳从“一五”“二五”时期开始,以建设独立、完整的工业体系为指向,先后创造出100多项“第一”,构筑了新中国装备制造业体系的框架,为加速国家的工业化、现代化建设奠定了坚实基础,为国家建立完整的工业体系作出历史性贡献。

在中国工业博物馆内,同学们仿佛穿越时光隧道,置身于共和国工业发展的波澜壮阔画卷之中。博物馆宏伟而庄重的建筑,承载着厚重的工业底蕴。在安晓颖副院长的详细讲解下,同学们了解了各个展馆的历史渊源和发展历程。从艰苦创业到技术突破,从自力更生到走向世界。丰富的图文资料和生动的展示让大学生们对我国工业的发展脉络有了更加清晰而深刻的认识。许多同学一边参观一边认真记录,他们被工业先辈们的拼搏精神深深打动。

回望百年征程,不负历史使命。此次实地考察学习,不仅为学生们提供了一个将理论知识与实践相结合的平台,也进一步增强了他们的爱国情怀和民族自豪感。日后,他们必将会带着这份感悟与收获,传承红色基因,以实际行动践行新时代青年的责任与担当,让历史的薪火在青春中继续燃烧。

马克思主义学院刘爽院长表示,今后将继续积极探索创新思政课教学模式,通过更加丰富多彩的实践活动,让学生们更好地接受思想政治教育,培养出更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

日后,马克思主义学院也将继续推动学校思想政治理论课建设的深入发展,为培养德智体美劳全面发展的优秀人才奠定坚实基础。

地址:中国·辽宁省大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号 电话:0411-86245087 邮件:zhangshuo@dlust.edu.cn 联系人:张老师

版权所有 @2024大连科技学院数据服务中心