开学第一课——理想照亮未来

9月1日晚,由中宣部、中央党史和文献研究院、教育部、中央广播电视总台联合主办的《开学第一课》在央视播出。今年第一课的主题是“理想照亮未来”,节目讲述了建党百年来一个个可歌可泣的故事,抒写了一幅可歌可泣的百年画卷:坚持真理、坚守理想的李大钊、毛泽东、陈望道;立志用知识建设祖国的核动力专家彭士禄和三代传承为国守边的拉齐尼一家;用教育改变大山女孩命运的“七一勋章”获得者张桂梅校长;奋力拼搏、为国争光的航天员、飞行员、奥运健儿等新时代奋进者群像。这些故事发人深醒,催人奋进。他们用榜样的力量激励着广大青少年坚定理想、发愤图强。正值我校开学之际,让我们用四个篇章“理想是火,点燃革命热血;理想是石,铺就奋斗征程;理想是路,开启幸福生活;理想是光,照亮复兴之路”一起重温那些真挚感人的故事。

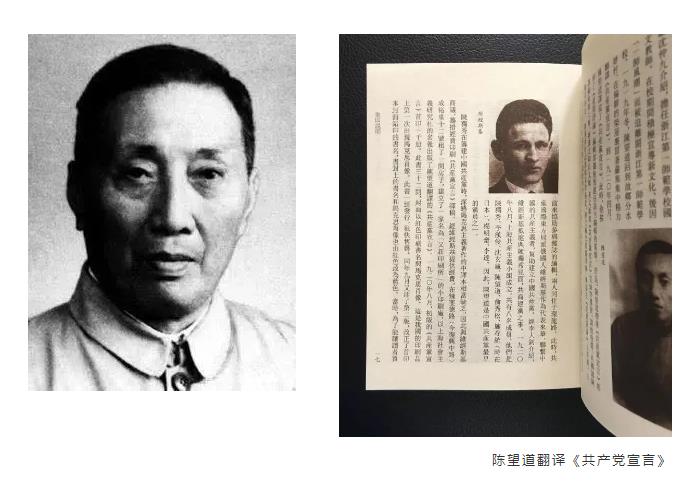

第一篇章从一本距今已有101年历史的《共产党宣言》中文全译本开始讲述。正是这本仅有56页且泛黄的小册子,指引着李大钊、毛泽东、陈望道等早期共产党人探索救国救民之路,更是点燃了百年来无数革命志士追求理想信仰之火。革命的星星之火,逐渐形成燎原之势。

陈望道——第一个将《共产党宣言》全文翻译成中文的人

五四运动前后,新思想、新理论层出不穷,风起云涌。这时期人们对马克思主义的认识也逐渐深化。在很多中国先进分子眼中,《共产党宣言》几乎是马克思主义的同义语。此时,《共产党宣言》片断文字和部分章节的翻译,已无法满足人们的阅读需求与理论渴望。直到1919年,此书仍然没有完整的中文译本。

当时,在《民国日报》社经理邵力子等人的力荐下,一位青年被确定为《共产党宣言》的中文版译者,并被推向历史的前台。这位青年,就是陈望道。

陈望道,1891年生,浙江义乌人。1915年留学日本。在日本求学期间,他开始接触马克思主义,逐渐了解、熟悉并接受马克思主义。从日本回国后,经受五四新文化运动的洗礼使他进一步认识到“不进行制度的根本变革,一切改良措施都是徒劳无益的”。1920年初,陈望道来到上海,在《民国日报》副刊《觉悟》任主编,还参加了上海共产主义小组出版的内部理论刊物《共产党》的创刊工作。已具备较高中文文学素养和马克思主义理论水平,且精通日语的陈望道,当得知自己承担翻译《共产党宣言》的任务后,激动之余倍感使命光荣、任务艰巨。

为专心致志做好翻译工作,回到故乡分水塘村,在偏僻的柴屋里冒着严寒集中精力翻译《共产党宣言》。分水塘村是一个非常贫穷落后的小山村。陈望道住在一间小柴屋里,他不顾工作条件的艰苦,如饥似渴、夜以继日地钻研书中蕴含的马克思主义思想精髓,字斟句酌、反复推敲中文版本的字词语句,力求贴切、精准、生动。在翻译《共产党宣言》后,陈望道被反动派列入 “黑名单”,多次险遭毒手,但他并不后悔自己的选择,“我这人是不大知道怕的”。直到1920年4月,陈望道译完了《共产党宣言》。

陈望道所译的《共产党宣言》初版时,虽然在形式上只是一本普通的小册子,既没有精美的装帧,也没有采用优质纸张,但是在历史的洪流中,《共产党宣言》中文版犹如一面光辉的旗帜,指引中国马克思主义革命者披荆斩棘,勇往直前,开创了中国社会的新天地。

毛泽东——阅读的第一本马克思主义著作《共产党宣言》

根据资料记载和曾在毛泽东身边工作过的一些同志回忆,毛泽东最喜欢研读马克思主义著作。他阅读的第一本,也是让他刻骨铭心、钟爱一生的马克思主义经典著作,当属《共产党宣言》。

1936年,毛泽东同志在跟斯诺谈话时曾讲:有三本书特别深刻地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过。其中一本便是《共产党宣言》。

毛泽东一直把《共产党宣言》作为学习马克思主义经典著作首要的必读书目之一,不仅自己喜欢读、用心读、反复读、重点读,阅读次数超过一百遍,对书中的许多精辟论断几乎全能背下来,而且一再提醒领导干部和全党注重学习这部经典著作,其主要目的是以此指导中国革命和建设的实践并加以理论创新。

毛泽东对《共产党宣言》情有独钟,不仅研读中文版,而且对英文版也兴趣盎然。他的国际问题秘书兼英文“老师”林克回忆说:从1954年秋天起,已年逾花甲的毛泽东重新开始学英语。“毛主席想学一些马列主义经典著作的英文本,第一本选的就是《共产党宣言》,这本书的文字比较艰深,而且生字比较多,学起来有不少困难,但是他的毅力非常坚强。我发现他在《共产党宣言》的第一页到最后一页,全部都密密麻麻地用蝇头小字注得很整齐,很仔细,他的这种精神,很感人。”这部英文版的《共产党宣言》一直陪伴毛泽东到晚年。毛泽东逝世后,工作人员在清理他床头上的书籍时,发现有六本《共产党宣言》,其中竟有两本是英文版。可见,毛泽东对《共产党宣言》的钻研之深。

李大钊——高举马克思主义火炬

李大钊是十月革命之后,在暗夜里的中国第一个高举马克思主义火炬的人。1924年,李大钊在莫斯科国家大剧院发表演讲,他向全世界介绍中国革命的现状,振臂高呼:“无产阶级世界革命万岁!”

在发表演说短短三年后,李大钊在领导党的北方革命中被敌人逮捕,在执行死刑时第一个走上绞刑架,英勇就义,牺牲时年仅38岁。这位伟大的革命战士,从来没有畏惧过流血牺牲,正如他所写的《牺牲》中所说,“绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,常在壮烈的牺牲中。”

吾愿吾亲爱之青年,

生于青春死于青春,

生于少年死于少年也。

进前而勿顾后,背黑暗而向光明,

为世界进文明,为人类造幸福。

这首《青春》,是李大钊1916年9月1日发表在《新青年》上的作品,在当时黑暗笼罩下的中国,唤醒了无数青年人为国家前途而积极求索的青春斗志。

距离《青春》问世已经105年,百年筚路蓝缕,百年艰辛求索。一本《共产党宣言》,串联起了革命先辈们永不熄灭的青春理想。一代又一代共产党人在砥砺前行中坚守红色信仰,为党和人民的事业不懈奋斗,百年风雨兼程、艰难跋涉,不改求索初心,不负青春韶华。